そんな打診をされたことは一度もない。

移籍話が決まりかかった時、ノンフィクション作家の門田隆将さんが心配して、鈴木社長と3人で会った。

その時に、門田さんからそういうことを提案された。むろん、もう移籍話が進んでいたので、断った。それが事実だ。

「このまま黙っていたら、南京大虐殺と同じことになる。きちんと発信した方がいい」

大先輩にもこうアドバイスされたのでこの際、この移籍劇の真実を記録しておくことにする。

始まりは2015年8月26日。

鈴木社長が、突然こんなことを言い出した。

「ハナダさんが私のストレスになっているので、ハナダチルドレン、部員と一緒にどこか別の出版社で『WiLL』をやって下さい。なんならMさん(広告担当)も連れて出て下さい」

ハッキリとは言わなかったが、自分がガンになったのもハナダストレスのせいだということまで臭わせた。

青天の霹靂とはこういうことを言うのだろう。

しかし、突然、そんなことを言われても、また何かが原因で鈴木社長の気持ちが高ぶってそんなことを口にしたのだろうと思い、本気にはしないで放っておいた。

というのも2014年夏の終わり頃から、鈴木社長の物忘れがひどくなり、アポイントの時間を忘れたり、相手を思い出せないことが頻発、女性社員たちも困っていた。同時に気持ちの揺れが激しく、判断がおかしいというケースが何度もあったからだ。

以前から、鈴木社長が突然、キレて大声で社員を怒鳴りつけるなんてことはしょっ中だった。

出版部長のM局長などを、若い部員のいる前で「オマエ」呼ばわりで、怒鳴りつけ、M局長もよく我慢しているなとハラハラして見ていた。周りの全員が朝から嫌ーな気持ちになったものだ(M局長も後に退社した)。

こんなことがあった。

2014年の秋、営業の手が足りないというので、当時営業部長だったSさんが知人のKさんという中年女性をつれてきて、鈴木社長が入社させた。

たしかに能力はあったのだろう。鈴木社長はKさんをいたく気に入り、毎晩のように食事に連れ歩き、休日にはゴルフにも同行させていた。これについて鈴木社長は後に「Sとも2人で食事に行っている」と弁明していたが当時、社内ではKさんに対する社長の異常な気に入り様は誰の目にも明らかだった。

鈴木社長が若い社員たちに「4度目の結婚があるかもしれない」とほのめかしていたと後に聞いた。

営業部長のSさんが、ある日、札幌に出張した。するとSさんがいない間に、Kさんを部長席に、Sさんは部員と並ぶ席に変えられた。Sさんは知人のKさんを連れてきたばかりに、Kさんにその地位を奪われたことになった。

出張から戻って、自分とKさんの席が変わっていることを知った時のSさんの驚いた表情を今も忘れられない。

そして、ある日、入社してまだ2ヵ月ほどのKさんを執行役員とした。むろん誰にも相談などしない。鈴木社長の独断である。

Kさんがいかに優秀かを鈴木社長から散々聞かされた。

しばらくして営業部長だったSさんは退社した。そりゃそうだろう。あんな仕打ちを受けたら、まともな神経の人物なら会社にいられまい。

それから間もない2014年11月鈴木社長のガンが発見された。12月初め慶應病院に入院。手術すると声帯を失う恐れがあるということで抗がん剤と放射線で治療することになった。

その頃から、鈴木社長の猜疑心が異常に強くなり、Kさんとの間で何があったのかは知らないが、自宅を調べさせたりした。その手先となったのが営業部のMで、MはわざわざKさんの自宅の表札の写真まで撮ってきた(後にぼく自身が鈴木社長からその写真を見せられた)。

表札に2つの姓が並べてあったのを、同棲している証拠だと鈴木社長は怒っていた(後にKさんに聞くと、もうひとつは母親の姓だと呆れていた)。

それから間もなく、今度はKさんが解雇された。いきなりクビである。

Kさんから「どうしたらいいか」と相談を受け、一度、外で話を聞いたが、ぼくにはどうする術もなかった。

それでも一度、鈴木社長に言ったことがある。あれだけ能力をかっていたKさんを何で突然クビにするのか、と。

「社員の誰もが社長との関係を疑ってますよ」

そう言うと鈴木社長は、彼女は独身だと嘘をついていた。若い女性社員をリードして反乱しようとしている、連判状を書かせているなどとKさんを口を極めて批難した。つい、この間まで絶讃していた同じ女性である。

その後も鈴木社長の言動はどんどんおかしくなっていく。

ぼくと鈴木社長は毎週、月曜の1時に打ち合わせをすることになっていた。

その打ち合わせで、ぼくは何度か鈴木社長にこう言っていた。

「鈴木さんにもし万一のことがあれば、私は雑誌の編集こそできるが、経営能力は全くない。立林クンもないでしょう。そうなったら会社がおかしくなり、30人近くいる社員たちは露頭に迷うことになる。今、鈴木さんがやるべきことは、誰か鈴木さんの信頼できる人物で、経営のことがわかる人を顧問でもいいし、役員でもいいから入れておくことじゃないですか。引退した人でもいいじゃないですか。鈴木さんが信頼できる人物で、そういう人がいるでしょう」

鈴木社長はそれについては一度も答えなかった。むろん行動に移しもしなかった。

後で考えればこういうことが鈴木社長の言う「ストレス」だったのかもしれない。

その頃、鈴木社長はしきりに銀行関係者を社に呼んで帳簿をチェックさせたりしていた。経理担当者の話によると会社の評価などをさせていたようだが、ぼくには何の相談もなかったので詳細は知らない。

11月初め、鈴木社長はまた8月26日と同じことをぼくに言った。

今年中に行き先を決めて、部員ともども出て行ってくれ。来年4月までに『WiLL』編集部は他社に移籍してくれ。

そこまで言われては考えざるを得ない。

結局、旧知の飛鳥新社、土井尚道社長が引き受けてくれることになった。

11月7日、飛鳥新社という名前は伏せたが、鈴木社長に某出版社が引き受けてくれることになったと伝えた。

すると、突然、鈴木社長が顔色を変えてこう言い出した。

「ハナダさんも、相手の社長もビジネス感覚がないね。私は何もタダで『WiLL』を譲るなんて言ってないよ」

「エッ? だって鈴木さんは編集部員を連れて出てってくれと言ったでしょ」

「タダなんて言ってない!」

押し問答の末、念のため聞いた。

「じゃ、いくらで売るんですか」

「5億円だ! ビタ一文まけられない」

この出版大不況下で、5億円も出す出版社があるわけがない。そう言っても、鈴木社長はがんとして5億円を言い張っていた。

この頃から鈴木社長の言動はますますおかしくなっていく。

何か話をしていて、反論すると、すぐにキレて怒鳴り出す。これはぼくとの話だけでなく社員が何人も怒鳴りつけられ、それは狭い社長室かから外にも聞こえた。

前に言ったことをすぐに忘れる。こう言ったでしょ、と言うと「そんなことは聞いてない!」と激高する。言った言わないの水掛け論になるばかりで、鈴木社長との話し合いは実に消耗した。

怒鳴られるのも嫌だから、ある日は近くのルノアールで話をしていた。

ところが話の途中、いきなり立ち上がって怒鳴りだした。

ルノアールの女店員たちも客も何事が起こったかと呆れてこちらを遠巻きにしていた。

恥ずかしいったらありゃしない。

以上があの1年半、WACという小さな会社で起こったことである。

ぼくは今でも鈴木社長には恩義を感じている。編集者として最後(ではなくなったが)の舞台をつくってくれたのは鈴木社長だからだ。

11年、お互いよく頑張ってきたと思う。営業(広告)と編集の分業で、11年かかって『WiLL』はここまで来た。出版界でも一応の存在感を示すまでになった。

ぼくと鈴木社長は「瞬間風速で一度くらい『文藝春秋』を抜いてみたいね」という共通の夢を語っていた。

たまたま鈴木社長ががんになったことは不運だったというしかない。しかし、ぼくより多少、若いとはいえ、鈴木社長もそれなりの齢なのだから、もう少し覚悟をもって身を処してほしかった。

ぼくがこの話をした時、ある著名な女性評論家はひと言、こう言っていた。

「ハナダさん、人間って弱いものね」

この言葉に尽きる。

③『本の雑誌』2016年7月号への寄稿

読むのも、つくるのも含め雑誌大好き人間を自認しているが、生涯でいちばん好きな雑誌は? と問われたら、躊躇なく『LIFE』と答える(自分のつくった雑誌は別にして)。

戦前、父の兄、つまり叔父がロサンゼルスのパサデナに移住、父もそこの大学を出て戦後、三菱重工に勤めていた。

そんな関係で、戦後、もののない時代に、よくロスから小包が届いた。当時、日本にはなかった缶詰、ヌードルスープやらチーズ、チョコレートやらを送ってくれたのだが、古い英語の新聞や雑誌が詰めものとして使われていた。そのなかに『LIFE』があったのである。

赤字に白ヌキの題字が、まぶしかった。英語は読めなくても写真は見ればわかる。むろん、チョコレートも嬉しかったけれど、『LIFE』が入っていると、一層嬉しかったことを今も懐かしく思い出す。

ついでだが、ぼくがこれまでにもらったプレゼントで、いちばん嬉しかったのは1932年の『LIFE』創刊号。表紙は1929年の大恐慌から経済を立て直すためのテネシー川開発計画によって完成したフーバーダムのモノクロ写真。

今も大切にして、時々、取り出しては眺めている。

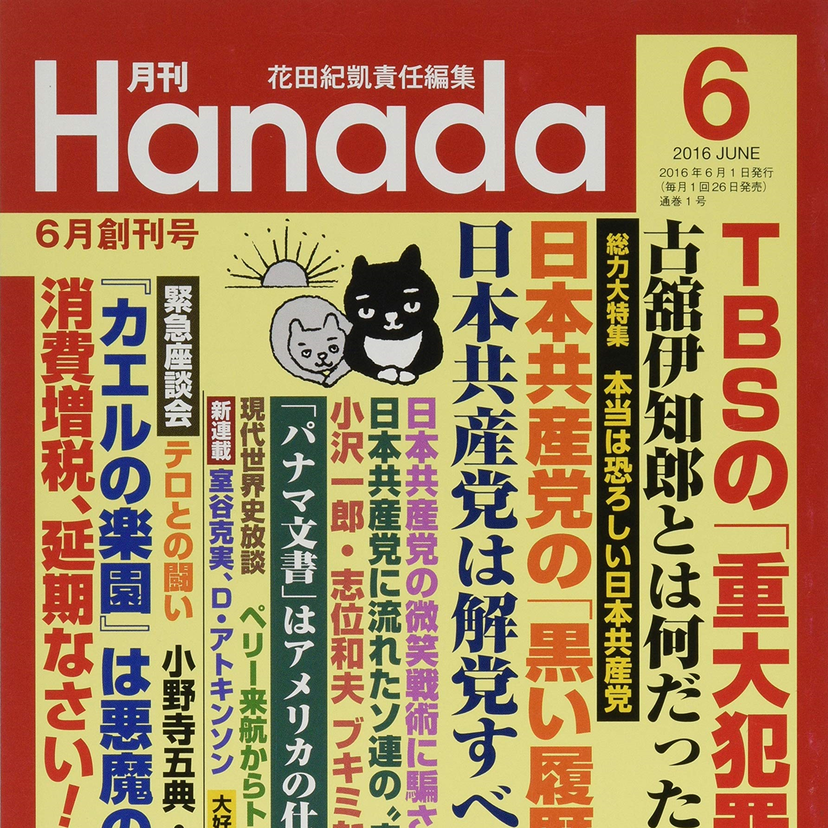

こんな昔の思い出話を書いたのも、『WiLL』編集部の「電撃移籍」(夕刊フジの見出し)、その後の月刊『Hanada』創刊について、元の社の連中が、あれこれつまらぬことを言っているからだ。

『WiLL』というタイトルを考え、大文字ばかりでは固いのでIを小文字にしたのもぼくのアイデア。そして『LIFE』へのオマージュとして、赤に白ヌキのデザインにしたのだ。そしてこれは『TIME』を真似て赤枠で囲んだのだ。

思い入れのあるロゴであり、デザインなのである。

それを「デザインがそっくりだ」とか片腹痛い。悔しかったら、今の編集長が新しいデザインを考えてみたらどうだと言いたくなる。

そもそも、ぼく自身『WiLL』で編集者生活を了えようと考えていた。というか当然、終わるはずだった。

尊敬する山本夏彦さんは84歳で亡くなるまで『室内』の編集長を務めていた。時折、工作社に伺うと、机にかがみ込むようにして、一生懸命ゲラに朱を入れていらした。

だから「目指せ山本夏彦」と言ってはいたが(むろん冗談で)、いつか遠くない将来、誰かに『WiLL』を託さねばと考えていた。

ところが、昨年8月末、社長から突然こう言われたのである。

「ハナダさんがぼくのストレスになっているから、部員全員を連れてどこか他の社でやって下さい」

青天の霹靂とはこういうことを言うのだろう。

10年ほど前、社長と2人で『WiLL』の創刊を決めた。営業を社長が、編集面をぼくが担当し、「絶対に失敗する」と言われながら、そこそこ存在感のある雑誌に育て上げた。

長年連れ添った夫から、突然、離婚を宣告された糟糠の妻のようなものである。

夫婦だって長年一緒に暮らしていれば、時には気に入らないこともあろう。お互い譲り合うことも必要ではないか。子供(つまり編集部員たち)のこともあるし。

説得を試みたが、社長は何度も同じことを繰り返す。病気のため、忍耐力がなくなっていたのかもしれない。

そこまで言われればいたしかたない。

昨年11月、旧知の飛鳥新社の社長に話をし、『WiLL』と編集部全員を引き受けてもらうことになった。

社名は伏せて、社長にそう報告すると、社長の態度が豹変したのである。

「ハナダさんも、その社長もビジネスセンスがないね。私は何もタダで『WiLL』を持って行っていいとは言ってませんよ」

押し問答の末、念のためいくらで譲ろうというのかと聞くと、なんと、「5億円。ビタ一文まけられない」という。

冗談ではない。この出版大不況下で、ポンと5億円も出せる出版社などあるわけもない。しかも5人の人間を引き取らねばならない。人件費だけでも相当な額になる。

しかし、何度、言っても社長は聞き入れようとはしなかった。

もともとキレやすい人だったが、その頃話をしていて、言い分が対立するとすぐにキレる。大声で怒鳴り出す。ある時など、喫茶店でキレて、立ち上がって大声で怒鳴り始め、店中の客がびっくりしていた。

そんなこんながあって今回の『WiLL』編集部員とDTP担当者の「電撃移籍」が決まったのである。

この1年、毎号の編集をやりながらの交渉でほんとうに疲れた。

最後になった『WiLL』5月号も全力投球した。ぼくは自分のやっている雑誌で手を抜くことができない。売れ行きもよかった。

この件については元『週刊朝日』編集長の山口一臣さんが『WEB RONZA』でこう書いてくれた。

〈花田さんが最後に手がけた『WiLL』5月号を見て、編集者としての矜持を感じた。一言で言うと手抜きがないのだ。前述のように会社と揉めて、移籍先も決まっているのだから、並の編集者なら適当に流したくもなるだろうが、この“最終号”はいつもより気合を感じる内容だった。(中略)読者に対して手が抜けない、いかにも花田さんらしいなぁ、と感心する〉

わかる人はわかってくれるのだ。これは嬉しかった。

『WiLL』については冒頭に書いたように愛着はある。詳しくは書かないが商標権も取っている。しかし、鈴木社長の無理難題を聞かされているうちにもういい、という気持ちになった。

自らの名を冠するというのはやや気恥ずかしいが、読者にアピールするにはたしかにいいかもしれない。

創刊号は全力投球し、ほぼ完売だった。

やりたいことが次々と湧いてくる。

やっぱり雑誌づくりの現場は楽しい。