「テロ報道」の規範がない日本のメディア

犯行を「テロリズム的なもの」になさしめている第一の要因は、やはりメディアだろう。事件発生から二カ月を経た国葬直前の現在に至るまで、ワイドショーや週刊誌は「統一教会と政治家の関わり」を批判的に取り上げ続けている。

本書でも、これは「統一教会を批判してほしいという犯人の筋書きに乗ったもの」であり、そのことをもってこの事件を「テロリズム的」であるとしている。

一方で、テロ事件について詳細に取材し、その背景や問題の構造について報じることも、メディアの社会的使命ではある。だが問題は、犯人の筋書きと社会的使命の間で苦悩するジレンマや葛藤がメディアにあるかどうかだろう。

今回の事件を見る限り、日本の大半のメディアにはこうしたジレンマも葛藤も、全く感じられない。

いや、実は朝日新聞などは当初、統一教会の問題をさほど大きく扱ってはいなかった。そこには葛藤があったのか、統一教会取材を進める時間が必要だったのかは分からない。

だが、この朝日新聞の姿勢はいわゆるコア読者であろうリベラル派(もっと言えば反安倍派)から「なぜ統一教会問題を大きく扱わないのか!」「遅い!」と厳しく批判されるに至り、ツイッターでは「#さよなら朝日新聞」というハッシュタグまで流行した。「安倍批判のためには、犯人の筋書きに載っても構わない」と言わんばかりだったのだ。

テロ事件が続発してきた英米などでは、メディア各社がテロリズム報道に関する施策を講じているという。本書によれば、アメリカは自社内でテロリズム報道についてのガイドラインを構築する自主規制モデルを取り、イギリスの場合は政府とメディアが事前に議論し、報道内容を調整する調整討議モデルを取っている。

「日本でテロが起きるなんて」が今回の事件を受けた国民の大半の感想だろうが、オウム事件はもちろん、近年の電車内での無差別襲撃事件などの事件が起きているのも確かだ。

それでも日本では〈テロリズムについて、戦争についての報道がどうあるべきか、政府や政治がどう関与すべきかが全く検討されなかったのが実態〉だという。

これは事件を機に注目されてしかるべき論点だろう。

暴力をも肯定する本性

もう一つ、今回の事件で驚いたのは、犯人の山上を英雄視するかの反応が、いわゆるリベラル派の一部から出てきたことだ。「どんな理由があっても暴力(ましてや殺人)に訴えることは許されない」という規範を、「アベ憎し」から軽々と乗り越えてしまう人がこんなに多いとは、思いもよらなかった。

むしろこれまでは保守側の方が「政治家が小粒になったのはテロの標的にされることがなくなり、政治に対する切迫感を失ったせいだ」と言ってきたはずだった。例えば石原慎太郎氏などで、筆者(梶原)は直接そうした言葉を石原氏から聞いたこともある。

だからこそ一方では、保守側から「山上英雄視」を批判する文脈で「暴力を礼賛する伝統は日本にはない」という言葉が飛び出したのも驚きだったのである。戦後に限っても、浅沼稲次郎を刺殺した山口二矢は(一部の人々からであるとはいえ)烈士として祀られている。

『菊と刀』で知られるルース・ベネディクトも、1942年に書いた『日本人の行動パターン』(NHK出版)に〈(日本では)一般の人々が暗殺者を英雄に仕立ててきた〉という一文を綴っており、事件後に読んでギクリとしたものだった。

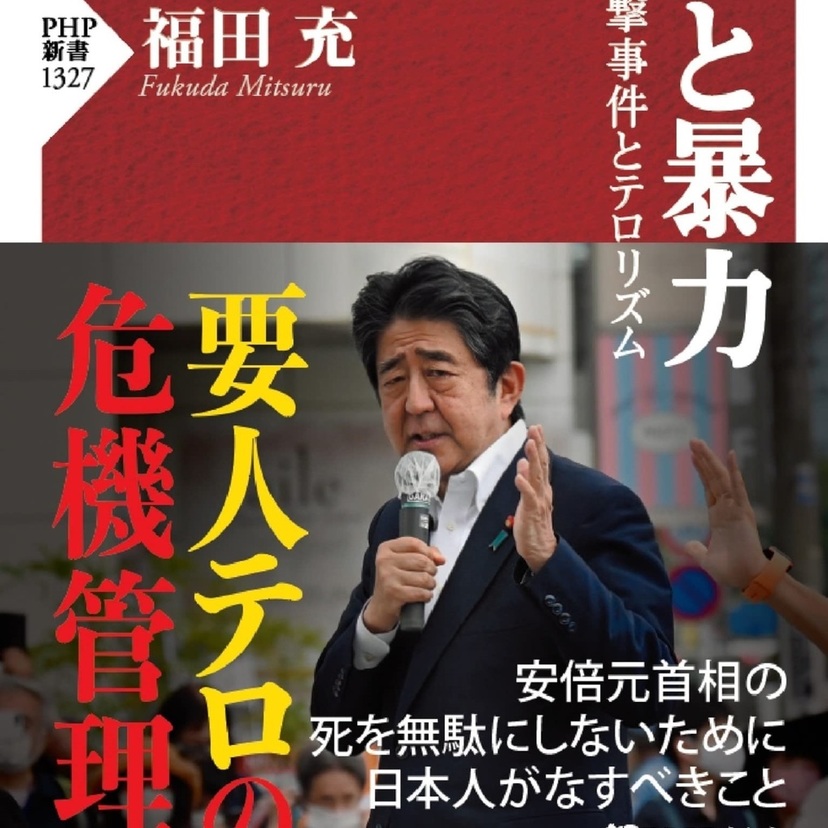

本書でも、第四章で「テロと日本人」について言及している。要人警護やテロ対策、国葬や宗教問題、テロ報道のあり方など安倍元総理銃撃事件から考えるべき論点は山ほどあるが、この「テロと日本人」「暴力と日本的価値」についても、考察を深めなければならないだろう。

その点で言えば、これまでナショナリズムを批判し、「普遍的価値」に重きを置いてきたはずの進歩派も、いざとなれば「暴力の効用」を許容する極めて日本人的、土着的思想を露呈する。まさに「地球市民の薄皮をはがせば、民族性の本性が剥き出しになる」のだ。