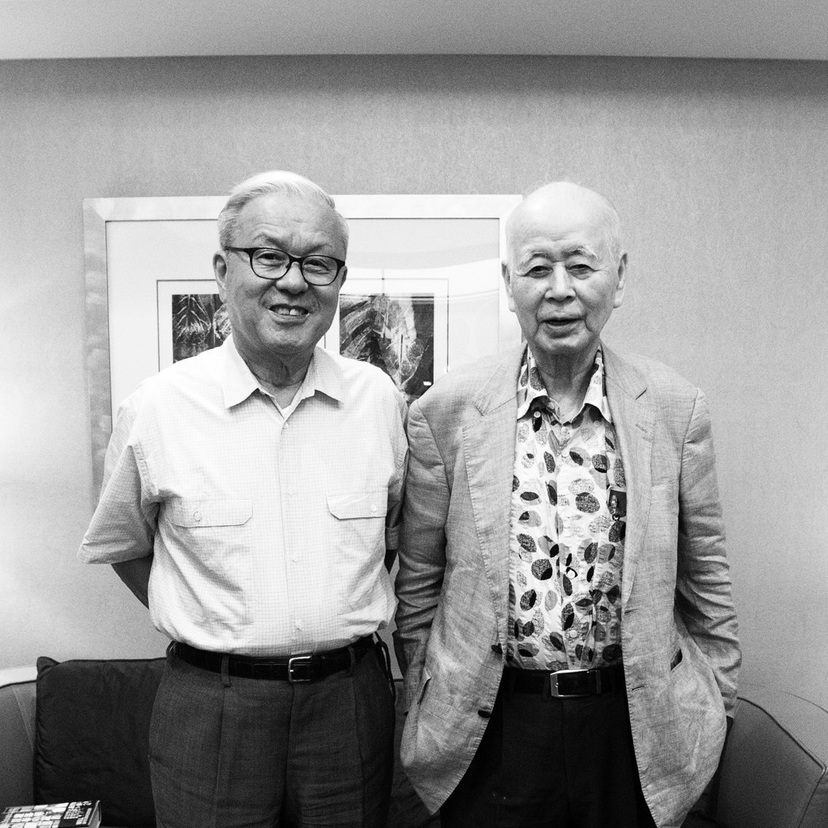

初仕事は長嶋茂雄の取材

花田 木滑さんは、立教大学を出て平凡出版(現マガジンハウス)に入社したのはなぜですか? 出版をやりたかったんですか?

木滑 そもそも、僕らの時代は就職氷河期。というのも、戦後すぐで経済がまだ回復していなくて企業も立ち直っていない。だから、就職先もない。勉強できる人は就職できたんだろうけど、僕みたいなできない学生はコネを使うしかなかったんだ。でも、親父のツテを辿ってもなかなかうまくいかなかった。

僕は立教新聞を手伝っていて、平凡出版から広告を貰っていたから付き合いがあったんです。創業者の岩堀喜之助さんや清水達夫さん(のちの社長)に就職先も紹介してもらったんだけど全部駄目で、最終的に「しょうがない。俺のところにくるか」と誘われて入った。

だから出版なんて考えてもいなかった。ただ、その頃はアメリカが面白かったから、そういう文化に触れたいというところは根本にあったんだろうとは思います。

花田 平凡出版にはどんなイメージを持っていました?

木滑 まだ会社ができて10年経ったくらいだったけど、『月刊平凡』が100万部出ていましたからね。発売日には本屋の前に行列ができてた。学校では「就職どう?」と訊かれても、「まだ決まってない」と決まったあとでも答えていました。ミーハー雑誌をやることを、大きな声では言えなかった(笑)。

花田 入ってまず何をやらされたんですか?

木滑 『月刊平凡』で、「おまえは立教を卒業したんだから、同じ立教の長嶋茂雄の取材に行って来い」と(笑)。杉浦忠や本屋敷錦吾がいて、監督は砂押邦信。立教が強い時代だった。いまでも会うと、長嶋は「あの時、変な安いとんかつ屋に連れて行ってくれましたね」と言いますよ。

花田 最初にこれは面白いなと思った仕事は?

木滑 『平凡パンチ』ですね。創刊が1964年。ものすごく面白かったですね。

学生運動の時は取材にも行ってた。安田講堂には野坂昭如と、新宿騒乱には三島由紀夫と、「平凡パンチ」って書いた腕章をつけて現場に行きましたよ。

徹夜で校了して、帰りに車で”戦場”のあとを通ったけど凄かったなぁ。そういえば後年、『週刊文春』の女性に「野坂さん、三島さんの取材に付き合ったんですか、凄いですね!」なんて羨ましがられたな。

とにかく、世の中が面白かった。毎日、何が起こるかわからない。そういう面白さがあったなぁ。

花田 以後、『an・an』(1970年)、『POPEYE』(1976年)、『BRUT-US』(1980年)と次々と新しい雑誌が創刊され、雑誌好きの僕はワクワクしてました。いまでも『POPEYE』『BRUTUS』の創刊号から百冊は保存してあります。

木滑 『平凡パンチ』は東京オリンピックの64年創刊でした。『anan』が大阪万博の70年創刊。83年にマガジンハウスと社名を変更したんです。そして『POPEYE』『BRUTUS』と続き、そのあと『Olive』が出て、けっこう忙しかった。とにかくこの時期、高速道路はできる、新幹線は走る、世の中、音を立てて変わる。眠るのが惜しいような時代だった。

編集者として嬉しい瞬間

花田 健五さんは『諸君』の初代編集長ですが、これは面白かったでしょう。

田中 池島信平さんとしては売れなくてもいいからやれという感じだった。要するに池島さんは戦後、『文藝春秋』を生き返らせた自信があった。でも『文藝春秋』が売れ過ぎちゃって、ま、無茶ができなくなったというか、言いたいことを言える雑誌が欲しくなったんでしょう。加えて、当時の左翼一辺倒の思想的な状況があって『諸君』を立ち上げた。僕の編集長時代の後半くらいには、その理想の姿になったかなとは思っているけどね。

まぁ、苦労はしましたね。有吉佐和子がふらっと編集部に来て「手伝おうか」と言ってくれたんだけど、今度の雑誌は小説が入らないんだと断ったこともあったな(笑)。

僕がラッキーだったのは、三島事件のあとに三島由紀夫の父、平岡梓さんの『倅・三島由紀夫』を掲載できたこと。これで道ができたね。

花田 三島事件は1970年11月25日。ぼくは『週刊文春』にいました。〆切ギリギリで、無理すれば間に合った。なのに編集長がその週の号では特集せず、『週刊新潮』は特集をして差をつけられた。

健五さんが三島さんの母親・倭文重さんではなく、父親に目を付けたのがよかったですね。だいたい、子供の話を聞くなら母親に行くじゃないですか。

田中 さっきの独文の話じゃないけど、セカンドベストというか、トップを狙わないんだね(笑)。母親はみんなが狙う。事実、殺到して結局、どこも物にはならなかった。各誌の記者、編集者が待っているなか、部屋の隅でキョトンとしている父親がまたいい顔をしていた。それで話しかけたのがキッカケです。

ひと月ほどしてから、梓さんから電話があった。「田中さん、三越行きませんか」と誘われて、三越の特別食堂で飯を喰うことになった。そこで、「こんなものはものになりますかね」と藁半紙みたいな原稿用紙に鉛筆で書かれた原稿を出してきた。読んでみると、これが面白いんだよ。それで連載が始まったんです。それが『倅・三島由紀夫』だった。

花田 編集者って、面白い原稿が入った時が一番嬉しいですよね。

木滑 しめた! と思うもんね。

田中 一生に一度あるかないかだ(笑)。

花田 木滑さんはそういうのはありますか?

木滑 五木寛之の「青年は荒野をめざす」かな。彼はこれを『平凡パンチ』で連載して五木さんがデビューしたんだけど、あの頃、若い者はみんなシベリア鉄道に乗りたがったものね。

平岡梓『倅 三島由紀夫』