一度使ったが最後、死ぬまで報酬を払い続ける

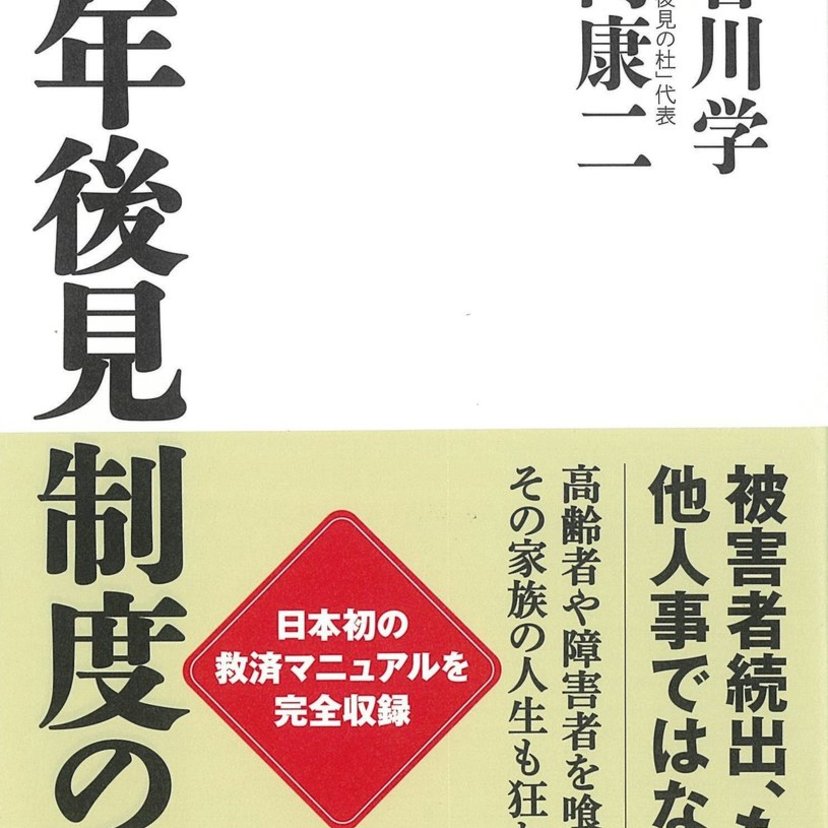

私は2017年から2018年にかけて、本誌(月刊『Hanada』)で成年後見制度を告発する連載をし、2018年3月に『成年後見制度の闇』(飛鳥新社刊、宮内康二「後見の杜」代表との共著)を出版した。

本誌連載は大きな反響を呼び、成年後見制度を利用したばかりに深刻なトラブルに巻き込まれた被害者から、共感や相談の投書が編集部に多数寄せられた。

そのなかの一人、北海道在住の男性(65)は、手紙にこう書いていた。

「記事を読ませてもらい私が置かれている状況が特殊でないことがわかり、安心したと同時に、この制度に対して日頃感じていた疑問、怒りがますます強くなりました」

男性は独身で、脳梗塞で倒れた弟や高齢の両親を実家で10年以上介護。弟が倒れたあと、不要になった弟名義の不動産を売却するために成年後見制度を利用した。

弟には弁護士の後見人がついた。男性によると、後見人は一度も弟と話したことがなく、やることといえば弟の預貯金通帳を弁護士事務所で管理し、年1回、男性に弟の財産目録を見せて10分ほど話すだけ。

後見人にしてほしいことの希望を話しても一切耳を貸さず、それでいて弟の預貯金口座から毎年60万円もの報酬を取っていた。

「これから弟が死ぬまで、この弁護士に月5万円もの報酬を払い続けるのは苦痛です。後見人の実家への訪問は年に一度あるかどうかで、後見人は私たち兄弟になんの関心もありません。私が両親をずっと介護してきたことは知っているはずなのに、後見人から、両親のことを一度も聞かれたことがありません。後見人も自分のことは一切しゃべりません。時々、“あなたは報酬を誰からもらっているのか”と怒鳴りたくなります」

男性は、こうも書いていた。

「致命的な問題は、いったん制度を利用すると、止めることがなかなかできないことです。必要性がなくなった場合は、簡単に止められるようにすべきです。私たち兄弟の場合は、後見制度など、もう必要ありません」

私は本誌連載などを通して、これまでこの制度を利用して被害に遭っている50人ほどの人々を取材してきた。

その人たちは、一人の例外もなく、異口同音に訴えた。

「身内を支えるために成年後見制度を利用しましたが、利用して良かったことは何一つありません。こんな制度と知っていれば絶対に利用しなかった。毎日ストレスの連続で頭が変になりそうです。自殺を考えたこともあります」

「家庭裁判所や厚生労働省、市区町村、弁護士事務所など、どこに相談しても取り合ってもらえません。相談の窓口がどこにもないのです」

弁護士や司法書士らが社会的弱者を食い物に

この制度の被害者は、認知症の人や知的精神障害者といった社会的弱者と、その家族である。その人たちは、自分たちの苦衷を周囲に話しても理解してもらえず、大きなストレスを抱えながら、社会の片隅でじっと堪えている。ストレスのせいで体調を崩し、亡くなった人もいる。

東大の特任助教として後見の教育および調査研究を担当し、退職後、後見トラブル相談などの目的で一般社団法人「後見の杜(もり)」を立ち上げた宮内康二氏は、こう話す。

「成年後見制度は2000年にスタートしました。20年を経て明らかになったのは、この制度で最も得しているのは、後見人の7割以上を占める弁護士、司法書士、社会福祉士といった、いわゆる士業と、士業に責任を丸投げしている最高裁と家庭裁判所だけ。本来、守られるべき認知症高齢者や障害者、その家族にとって百害あって一利なしに近い運用になってしまった。この制度は抜本的に作り変える必要があります」

成年後見制度は日本が超高齢社会に向かうなか、急増する認知症高齢者を救済するために始まった。認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人が医療・介護の契約を結んだり、財産管理を行い、認知症の人などの生活を向上させ、人間としての尊厳を守るのが制度の目的だった。

ところが現実は、本来、守られるはずの認知症の人や障害者とその家族が苦しむ一方、社会的強者の弁護士や司法書士らが潤うという本末転倒の事態を招いてしまっている。